「全国レディース委員会オンコート審判講習会」リポート

「全国レディース委員会オンコート審判講習会」リポート

開会式 |

研修前ミーティング |

プレマッチミーティング |

SCU選手紹介 |

SCU/スコア報告 |

メディカルタイムアウトの手順 |

質疑応答 |

LUコールの練習 |

LUコールの練習② |

LUハンドシグナル出し方と姿勢 |

閉会式 |

11月4日(火)、有明テニスの森公園インドアコート(2面)で今年度2回目の全国レディース委員会主催「オンコート審判研修会」が行われた。今回は12月3から5日に開催される「全国レディース全国決勝大会」にCU(チェアアンパイア)・SCU(ソロチェアアンパイア)・LU(ラインアンパイア)として参加を希望する30名が9支部より参集し、6月に行われたオンコート講習会の復習と審判の基本の再確認を中心に講習を受けた。

●講習内容は以下の通りである。

【SCU】

・団体戦最初の挨拶(ロゴチェック)

・トランシーバーの使い方を復習

・オーバールール

・メディカルの対応

・選手、監督とのコミュニケーション

【LU】

・3人ラインの位置

・ムービングの確認

【CU、LUがつく実践練習】

・SCUとCUの違い

・LUのチェック

・オーバールールの仕方とその後の処理

・CUとのコミュニケーション

研修の始めにコールの発声練習があり、参加者たちの真剣な声がインドアコートに響き渡った。アシスタントレフェリーによるデモンストレーションでは、LUのコールやシグナルの出し方、姿勢などついて細かい説明あり、実戦確認ができた。SCUはコートで起こる様々なケースの対応について習い、講師からは「広い視野でコート全体を見るように心がけ、シャープなジャッジをする事が大事」との言葉があった。

参加者は「状況によって適切な判断が出来るよう知識や経験を増やすことが必要」「経験豊富な講師からのアドバイスを共有できる貴重な機会であった」「選手に気持ちよくプレーしてもらう&ルールに則って審判を行うー両方を満たす対応の難しさを感じた」との感想を述べていた。

最後に岡川理事長が「審判員にはチェックポイントがたくさんあるが、まずは基本に忠実に」、西久保レフェリーは「練習していれば本番で困らないし、シミュレーション練習を重ねていれば、失敗しても動揺せずに冷静に装える」と話し締めくくった。

審判はチーム間の公正なジャッジと選手の安全を守る重要な役割。日頃からの練習の積み重ねが大会成功に繋がると実感じた講習会であった。

「2025年 全国レディース委員会オンコート審判研修会」リポート

「2025年 全国レディース委員会オンコート審判研修会」リポート

開会式(研修会の内容と流れの説明) |

デモンストレーション (プレマッチミーティング、服装チェックの注意点の確認) |

デモンストレーション(選手からの質問対応) |

デモンストレーション (メディカルタイムアウトの手順、選手への声掛けやトレーナーの要請) |

SCU/選手紹介のアナウンス |

SCU/オーバールールは毅然と速やかに |

SCU/トランシーバーでスコア等を報告 |

SCU/トランシーバーで様々な状況を説明する |

LU/姿勢のデモストレーション |

LU/ハンドシグナルの出し方の練習 |

LU/担当するラインや移動の確認 |

4都県から来場した選手役の皆さん |

お揃いのTシャツ (支部開催研修会にも着用予定)の静岡県支部の参加者 |

6月9日(火)、東京都昭島市のモリパークテニスガーデンインドアコート(3面)にて今年度最初の全国レディース委員会主催「オンコート審判研修会」が行われた。同研修会は、オンラインでは経験できない実技を「見る」「行う」ことにより、審判に必要とされる「臨機応変な対応力」を高めることを目標にしたものだ。毎回、全国から受講希望者を募集しているが、今回は10支部より33名が参加し、以下のテーマに基づいて研修を行った。

●全国レディース決勝大会(12月、有明テニスの森公園)でのCU(チェアアンパイア)、SCU(ソロチェアアンパイア)、LU(ラインアンパイア)の活動を希望する審判員のスキルアップ。

●SCUとしての仕事の確認、起こりうる事柄の解決方法、LU練習など。

今回、初の試みとして、それぞれの実践練習の前に、全国レディース全国決勝大会のレフェリーらが試合をしながら審判のデモンストレーションを行った。こうして「実際に見る」ことにより研修のポイントが明確になったようだった。

研修中は、審判経験豊富な参加者が経験の浅い参加者に教える姿や、受講内容について他支部の受講者と確認する姿も見受けられ、オンコートならではの体験が得られたようだ。また、選手役を務めた全国レディース出場経験者たちも「参加している試合でロービングやSCUを務めている方々が、この様な研修会で日々訓練を積んでいることを知り、改めて感謝の気持ちを持った。ルールについても勉強になった」と話していた。

* *

研修を終えた参加者からは「選手との信頼関係を築くこと、選手への言葉の選び方、表情、アイコンタクトの取り方が重要だと感じた」「選手を第一に考え気持ちよくプレーができるよう心掛け、選手とのコミュニケーションの取り方を工夫することが必要だと思った」「支部に研修内容を持ち帰り、これからの活動の参考にしていきたい」などの感想が寄せられた。同研修会の講師、西久保レフェリーからは「皆、練習を積んで参加していると思うが、今日の練習で自分に足りないところを再確認できたのではないかと思う。今回の研修会を生かして、事前に周知される決勝大会の審判注意事項を熟読し、実際に声に出して反復練習をし、その上で臨機応変な対応を取れるように本番を迎えてほしい」とのアドバイスがあった。

10月には全国レディーステニス決勝大会の舞台の有明で2回目のオンコート研修会が行われる。同大会の主管を務める日本女子テニス連盟では、審判員としての参加希望者を全国支部から募集している。今後も「審判で全国大会へ!」をスローガンに、研修の場が広がっていくことを期待したい。

「全国レディース大会運営オンライン講習会」リポート

「全国レディース大会運営オンライン講習会」リポート

オンライン講習会 |

オンライン講習会 |

小泉副会長 |

岡川講師 |

西久保講師 |

大畑全レ委員長 |

PC画面 |

5月20日(火)から29日(木)の計6回(各60分程度)に渡り「全国レディース大会運営オンライン講習会」が開催された。同講習会は、全国レディース都道府県大会など各支部で大会運営に関わるディレクター、レフェリー、審判員などを対象としたもので、岡川恵美子氏(JTA- B級審判員、A級レフェリー、公認審判認定員)、西久保貴美恵氏 (第46回全国レディース全国決勝大会レフェリー、JTA- B級審判員、B級レフェリー)が講師を勤めた。のべ約280人が参加し、通常のルール講習会とは違い、ルールブックにあるルールに準ずるだけでなく、どんなことに気を配ることが大切なのか、どう工夫したらいいのかなどのことを質疑応答形式によって解説した。

以下は5月28日(水)20時(参加者予定55名)の講習会の流れである。

1)2025ルールブックを参考に大会運営、ディレクター・レフェリー任務について確認

・大会要項に記載することが重要

2)事前に参加者より聞き取りした質問に対し応答

・熱中症対策:選手の安全を考えしっかり準備する、JTAやJSPOの熱中症大会案内を要項につけて選手に注意喚起、RUが選手を観察して事前把握する

・雨の中断:足元が危ないかどうかが判断基準、毎朝レフェリーミーティングでRUの雨の場合の手順を確認

・雷の時:安全確保最優先

・メディカルタイムアウト、メディカルトリートメント手順

3)質疑応答

4)フェアプレイの推進確認

参加者からは「各支部にそれぞれのやり方があるので、参考にしながらうまく取り入れて運営に生かせるといいと思った」「熱中症対策、ヒートルールの各支部対応について、エントリーを増やすための対策等の事前の質問に対する意見交換もあり、各支部の対策や西久保レフェリー、岡川理事氏からの意見も伺えて意義のある講習会だった」などの感想が寄せられた。

「普及指導委員会審判部門オンライン講習会」リポート

2月17~20日の4日間、審判部門が主催する「オンライン審判講習会」が計8回(各60分)にわたり開催された。田中信子氏(A級レフェリー)と藪野容子氏(A級レフェリー)が講師を務め、各支部からのべ700名近くが参加した。「審判員は取りしまりではなく、選手の皆さんが楽しく気持ちよく試合できるようお手伝いをする」という審判の心構えをふまえての内容で、審判員と参加者の皆さんの熱意が伝わる講習会であった。

POINT!

【講習会の内容】

●テニスルールについて

・試合で起こるQ&A

●競技規則について

・ヒートルール

・メディカルルール

・セルフジャッジの5原則

・大会に関わる選手・審判員のマナー

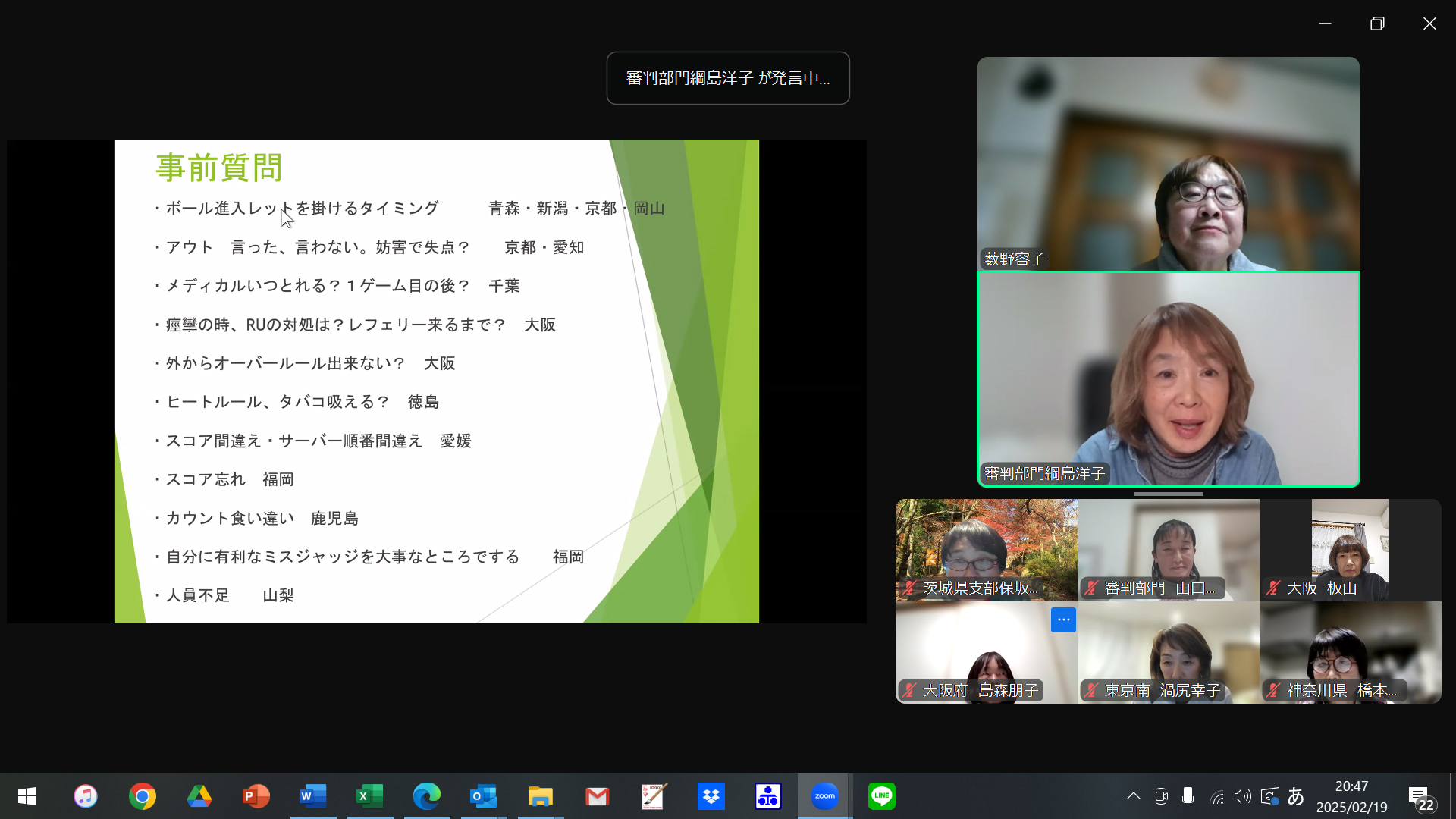

・2025年度JTAルールブック主な改正点

講習の後半で、各支部から寄せられた事前質問に対して、網島洋子審判部門長が回答した。現場によってさまざまな問題や疑問が持ち上がるが、どんなケースでも「両者に公平にジャッジをすることが大事」であることを共有した。2025年度の大会行事の開催にあたり、審判員や運営の責任を再確認した有意義な講習会であった。

|

|

過去の研修会・講習会